一、正式开课

2021 年 11 月 27 日上午 9:00,清华大学公共管理学院社区营造/社区规划培训班(第二期)的后半部分课程以线上直播的方式启动。罗家德老师首先在直播中做了简短的开场,欢迎各位同学参加本期社区营造/社区规划培训班。在已经完成了前半部分16学时的线上录制课程以及两次特别的线上直播后,本期学员通过参与实时课程直播的方式参与学习剩余学时课程的学习(本次直播将原定的14学时扩充为16学时)。

尽管由于疫情原因,老师和同学们不能面对面地进行互动,但是我们用更丰富的师资、更充实的内容,帮助大家对课程有更好的理解。赵幸、侯晓蕾、蓝煜昕、罗家德、梁肖月五位老师带来了涵盖社区营造与社区规划的政策、历史、理论、实践等方面的精彩课程。

罗家德老师向各位同学表示欢迎

二、课程内容

*以下文字经由工作人员整理总结,与授课内容不完全相同,PPT版权为授课老师所有。

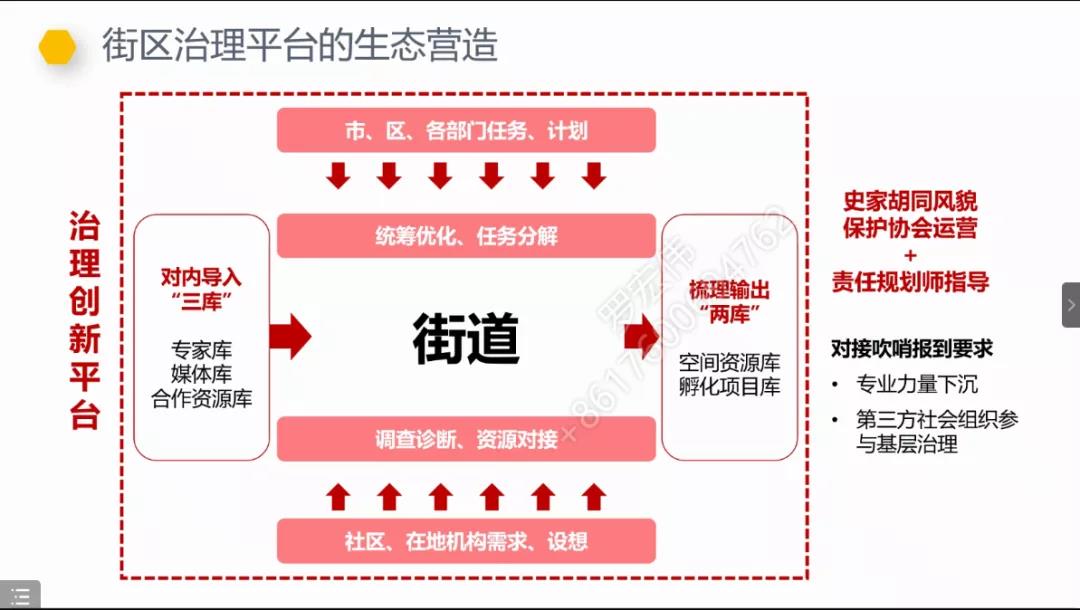

上午的第一堂课由北京市城市规划设计研究院高级工程师赵幸老师为我们呈现,她和团队在菊儿社区和史家胡同等社区进行的社区规划和街区更新项目受到了社区居民的广泛好评,吸引了社区居民主动参与,为社区规划和社区营造提供了宝贵的经验。这一次赵幸老师带来的课程是“城市微更新中的社会治理机制建构——北京责任规划师的设计与实践”。赵幸老师以社区内机动车乱停乱放的问题引入,用案例讨论了“外科手术”的方式、社会治理的方式、迎合需求的方式这三种解决问题的方法。以往的规划往往更喜欢用“外科手术”的方式进行,这却会带来许多新的问题。

“外科手术”的改造方式常常带来新的问题

社区规划和社区营造则将目光聚焦在了后两种方式上,强调居民参与的工作方法。从2008年开始,赵幸老师与团队一同参与了北京城市微更新,经历了从社区活动用房改造的初步尝试,到社区大杂院公共空间改造,再到朝阳门街区更新季,她所使用的参与式工作方法效果显著,这是因为参与式工作方法和理念不仅仅改变了社区的物和布局,更重要的是改变了社区中的人。在与老师互动时,有同学关心在进行社区空间观察的过程中有哪些指标更值得关注,赵幸老师推荐了杨盖尔的《公共生活研究方法》,这本书提供了一整套公共空间的观察和统计方法;也有同学询问怎么样在老旧小区和无物业的小区开展更新工作,赵幸老师认为最重要的是形成居民自治机制、维护机制、议事机制。

赵幸老师以史家胡同为例讲解街区治理

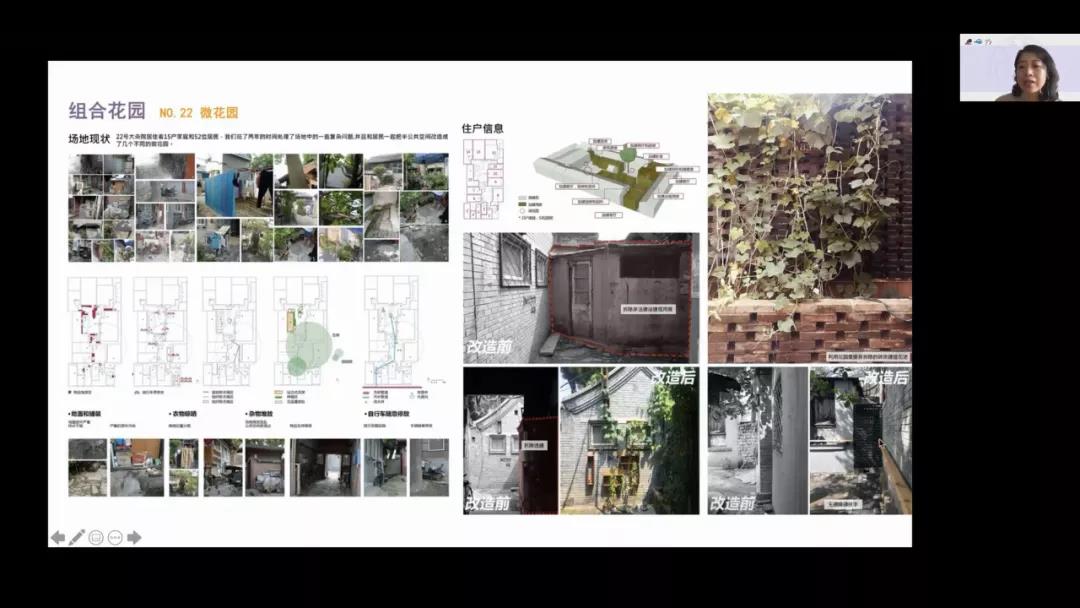

中央美术学院建筑学院教授侯晓蕾老师为大家带来了上午的第二堂课程“微花园绿色微更新社区治理途径研究”。侯晓蕾老师从景观设计的视角研究社区微更新,主要介绍了她和她的团队已经进行了六七年的社区微花园项目。在社区微花园项目中,侯晓蕾老师团队首先以历史文化的原真性入手推进社会治理,动员社区在地资源;再建设社区微花园,开展工作坊,动员社区居民参与。一步步地,随着社区微花园越来越多,社区变得更加美丽了;但是社区变美只是表象,这实质是社区居民的自治意识和社区关系的改善。侯晓蕾老师还注意到,在社区微花园中,居民种植的植物具有方便种植维护和可食用的特点,选取的工具也大多是再利用的废旧物品,将这些特点融入社区微花园的设计,正是生活美学营造的力量。社区居民参与是微花园建设所必不可少的条件,侯晓蕾老师举了“以空间置换空间”的例子说明社区居民是具有着非常强烈的主动性的,他们非常乐意用微花园建设置换杂院角落。社区微花园看起来很小,但是一点都不简单,它需要面对来自不同社区居民的意见;因此最关键的是调动社区居民一起参与社区微花园建设,参与式设计,参与式营造;同时也需要挖掘需求,从社区居民的需求出发才好动员建设。这即是社区规划师大显身手的地方,社区规划师是促进街区规划和社区微更新的重要力量。

侯晓蕾老师团队参与的“社区微花园”项目

在课程当中,有同学提出这样的问题:社区微花园不仅是一个景观,更是一种生活方式,那么如何发现景观和生活之间的联系呢?侯晓蕾老师认为,社区当中有很多空间本身就是社区居民的生活空间,而非单纯的景观空间;因此这二者本身具有着很强的联系。在景观空间和生活空间的联系中,最关键的是社区居民的自发性和主动性——我们可以由此辨认和解读这些空间。

动员社区居民建设“社区微花园”

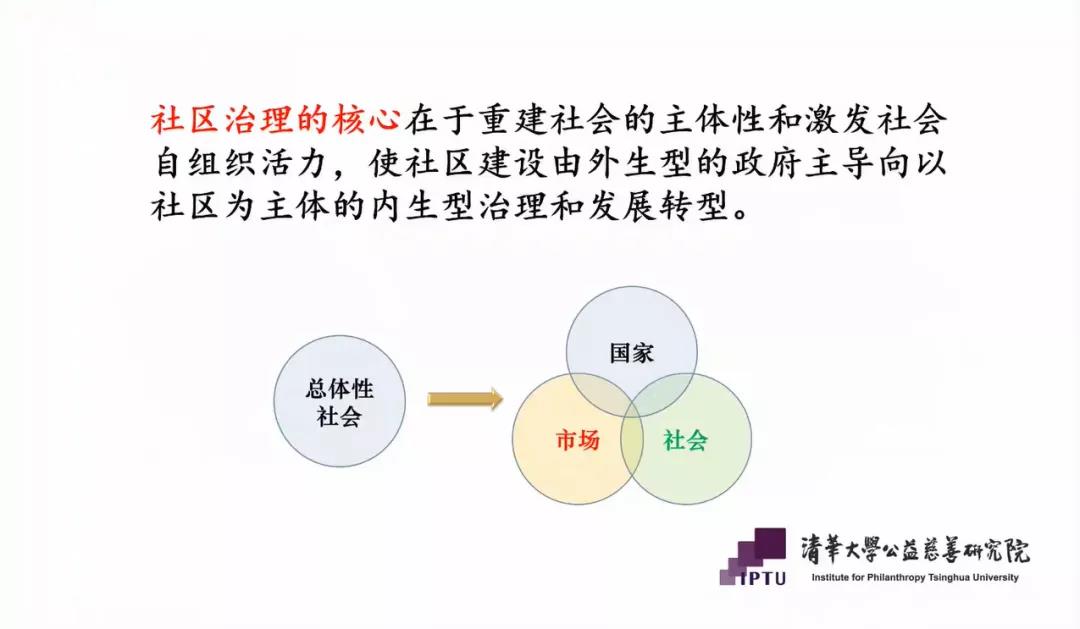

11月27日下午的课程由清华大学公共管理学院副教授蓝煜昕老师主讲,他授课的主题是“激发社区活力、构建基层社会治理共同体”。蓝煜昕老师首先从当前我国国家政策体系的视角考察了社区治理和社区营造,并讨论了社区治理的核心命题。接着蓝老师从实践的角度,介绍了一些比较有特点的一些案例。最后,蓝老师分析了实践中暴露出的弱点短板,并通过一些实践上的创新和尝试以启发同学们的思维。社区治理是基层治理的重心之一,社区治理的核心命题是要激发社区和社会的活力。当前我国社区治理实践中,蓝老师注意到成都比较成功地激发了社区居民参与社区事务管理的热情,这是因为其发挥了群众自治的民主决策作用。蓝老师也向同学们推荐了周雪光、欧阳静等学者的专著,作为延伸阅读的材料。

蓝煜昕老师讲解社区治理的核心

11月28日上午9:30,第二天的课程如期展开。清华大学社会科学学院与公共管理学院合聘教授罗家德老师为同学们讲授“智能化社区治理与社会计算”。在这堂课里,罗老师解读了什么是智能化的社区治理以及如何将智能化工具在社区治理中使用。

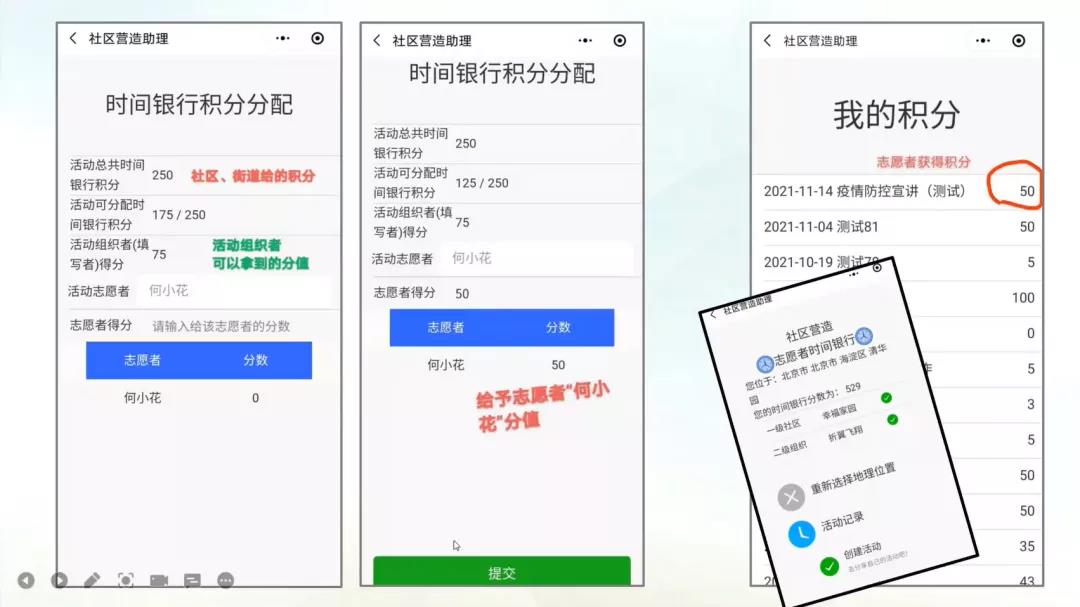

在日常生活中,智能设备被人们越来越多地使用,沉淀出了大量的用户数据。对这些数据的挖掘和利用为智能化社区治理提供了可能的路径。智能化社区治理能够为社区营造和社区规划提供更多的手段和依据,但是实现更好的社区营造和社区规划则必须要动员社区在地资源,动员社区居民主动参与。对此,罗家德老师认为社区工作者和社区规划师应当具备“左手志愿者和社区社会组织,右手社区大数据和各类算法”的理念与技能,即将智能化技术与社区在地资源、社区居民参与相结合,相互赋能实现社区营造和社区规划。为了实现智能化社区治理,罗家德老师团队开发了“时间银行”小程序和“社区营造小助手”小程序,以实现实时评估、时间银行适用社区志愿服务场景的特色功能。课上,清华大学社会科学学院博士研究生何怡璇为大家介绍和分享了两个社区营造工具的使用方法和使用场景。同学们也亲自使用体验了两个小程序。

“时间银行”小程序演示

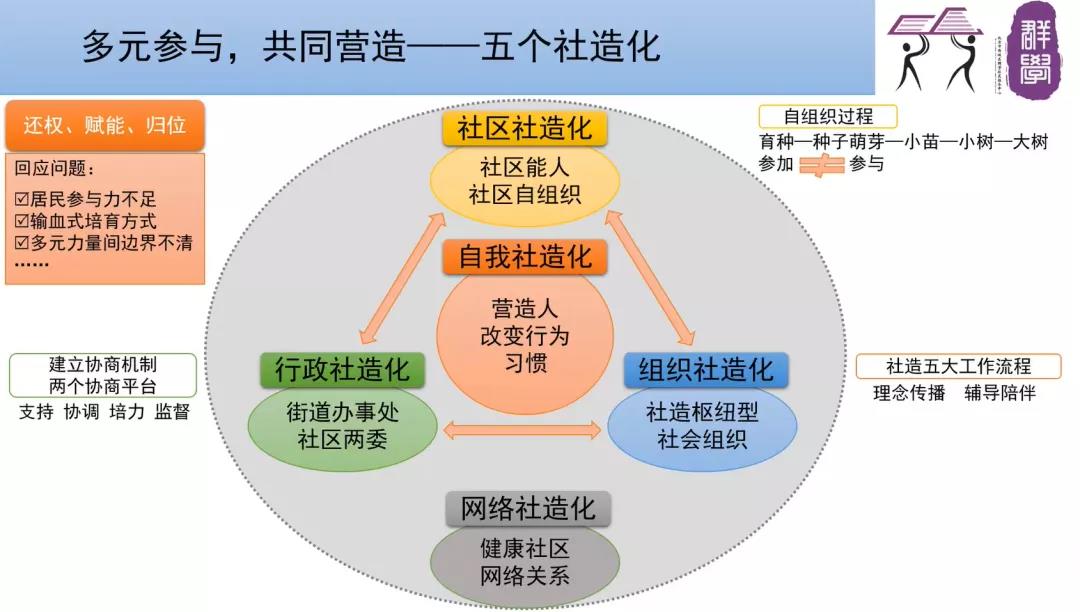

11月28日下午,清华大学社会科学学院博士研究生、大栅栏社区营造实验项目及团队负责人梁肖月老师进行了“大栅栏社区营造案例分享”。大栅栏社区在历史上曾经是繁华的商业街区,但是如今已呈现出衰败的状况。为了探索社区活化的方法,大栅栏社区成为老旧街区的社区建设和社区营造的实验田。经过不断探索,大栅栏社区营造项目团队开展了持续的社区自组织的培力与陪伴,发展社区社会组织。社区营造和社区规划最核心的是需要让居民自己去做改变,也就是自我社造化的过程。社区营造影响最多的是人,包括人的行为、思想、意识和习惯,最后产生了社区的变化。社区营造并不是无所不能的,它只是打开社区众多问题的一把钥匙,而解决问题的将是社区居民自己。

“五个社造化”理念展示

三、圆满结束

为期两天的清华大学公共管理学院社区营造/社区规划培训班的线上直播课程告一段落。同学们在完成规定学时的学习与考核后,会取得项目的结业证书。感谢各位老师的用心讲解,也非常感谢本期培训班学员对课程形式变化的理解,期待将来能够与大家面对面相见,分享各自在社区营造、社区规划过程中的经历与感悟。

各位有志于社区营造/社区规划的朋友们也可以持续关注我们的招生、培训信息,共同学习,共同进步。

四、课程设置

社区营造/社区规划培训班学员,须在清华大学“干部培训网”修满线上课程共计16学时,学习过程中采取线上听讲、完成随堂练习后进入下一节课程的自主学习模式;因为疫情原因,以线上直播的方式须修满14个学时的课程,整个培训项目共计30学时。课程内容包括:

o社区营造概论

o社区政策解读

o社区治理创新的政策过程及特征

o社区治理与社区建设

o社区规划原理

o社区社会组织培育

o专业社区营造组织

o基于发展性社会工作的社区营造

o党建引领基层治理创新的理论与实践

o各地区社区营造案例解析

o社区更新中的参与式社区营造

o社区活力与治理创新

o面向包容与可持续的社区规划

o大数据社区治理